Neue Mission in Kuba: Inmitten von Armut und Misswirtschaft

Am 8. Dezember entsandte der Generalobere, Pater Carlos Luis Suarez drei Herz-Jesu-Priester nach Kuba. Sie folgen, so sagte er bei der Entsendung, dem Charisma des Ordensgründers, Pater Leo Dehon, „dort zu sein, wo das Herz Jesu leidet, bei den Kleinen, den Armen und den Verlassenen“. Sie seien „dazu berufen, Nähe zu praktizieren, spirituelle Begleitung und die Förderung von Hoffnung zu üben. Diese Mission besteht nicht aus großen Taten, sondern aus geduldigem Säen und dem Zeugnis gegenüber Brüderlichkeit.“

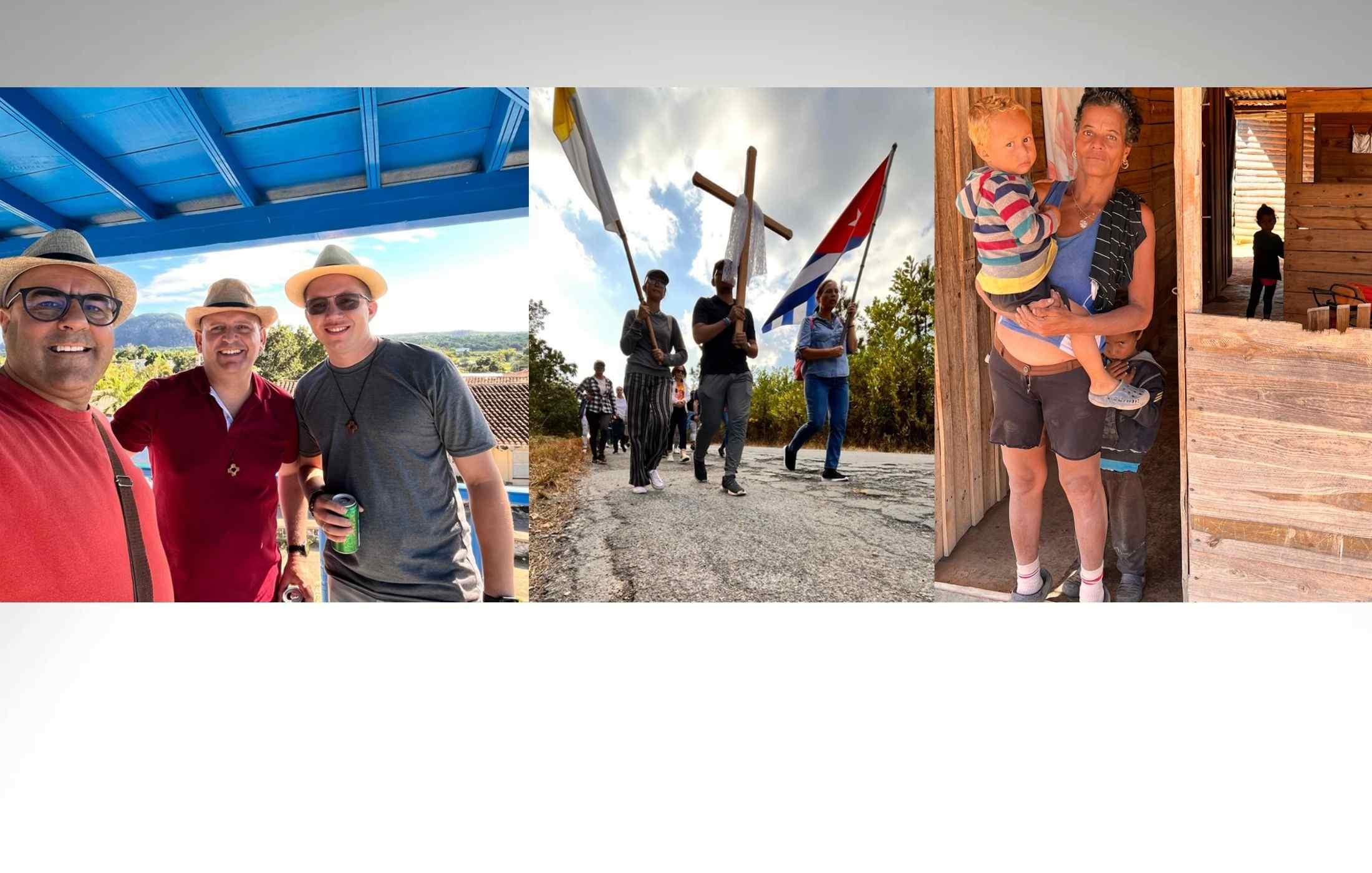

Jetzt, einige Wochen nach der Entsendung nach Mantua, zieht Pater Francisco Javier Luengo Mesonero SCJ eine erste Bilanz. Er ist der Obere in Kuba, lebt und arbeitet dort gemeinsam mit zwei Mitbrüdern: „Pater David Adolfo Oropeza SCJ aus Venezuela ist Pfarrer und außerdem ein ausgezeichneter Koch und Landwirt. Bruder Dennys Alejandro Vélez Alava SCJ befindet sich noch in der Ausbildung und bringt Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen mit. Er ist auch der Verwalter der Gemeinschaft.“

Kirche war vor Ort nicht mehr präsent

Mantua ist eine ländliche Gemeinde am westlichsten Ende der wunderschönen Insel Kuba. Wenn man lange genug hier lebt, wird einem klar, dass es sich um eine Art Endstation handelt, das Ende des Weges, ein physisches und existentielles finis terrae. Es ist nicht nur weit weg von allem, sondern auch schwer zu erreichen, da die Straßen voller Schlaglöcher sind und seit über 60 Jahren nicht mehr repariert wurden. Von Mantua aus in Richtung Norden wird es noch schlimmer. Dieses Gefühl der Verlassenheit und des Verfalls war das erste, was uns bei der Ankunft auffiel.

Diese Verlassenheit haben die Einwohner von Mantua auch im Hinblick auf die Kirche hautnah erlebt. Sie haben das Kommen und Gehen von Pfarrern erlebt, die nicht länger als vier oder fünf Jahre blieben. Die letzten beiden Pfarrer betreuten Pfarreien, die zwei Stunden von hier entfernt liegen.

Die Verlassenheit einer Gemeinde kann für einen fürsorglichen und wohlwollenden Seelsorger unerträglich sein. In diesem Fall gibt es einen solchen Seelsorger, und zwar Monsignore Juan de Dios Hernández, den Bischof von Pinar del Rio, der mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versuchte, sich um diese abgelegenen Gemeinden zu kümmern. Dazu klopfte er an viele Türen, bis er bei den Dehonianern fündig wurde.

Sehnsucht nach einer neuen Aufgabe

Seit meiner Kindheit habe ich den Wunsch gehegt, in einem anderen Land als meinem eigenen zu arbeiten. Nun, mit 54 Jahren, habe ich mich gefragt, ob das, was ich bisher erlebt habe, schon alles ist, was das Leben mir zu bieten hat. Ich fühlte mich ein wenig unzufrieden und auch ein wenig enttäuscht von einem Lebensstil, der vielleicht zu sehr in Routine verfallen war, bequem und ohne Risiken. Das ließ den Ruf der Kongregation zu dieser neuen Mission laut in mir nachhallen.

Armut prägt das Leben in Mantua, Pinar del Río, Kuba

Die Gemeinde liegt in einer kleinen ländlichen Gemeinde im westlichsten Teil der Insel. Sie zeichnet sich durch ihre Abgeschiedenheit aus, da sie die letzte Gemeinde an einer fast unpassierbaren Straße ist. Von hier aus gibt es mehrere Gemeinden unterschiedlicher Größe, vor allem im Norden an der Küste. Sie liegen nahe beieinander. Aber hier werden Entfernungen nicht in Kilometern, sondern in Stunden gemessen. Arroyos de Mantua ist 13 Kilometer entfernt, aber mit dem Motorrad braucht man eine Stunde dorthin, mit dem Auto ist es sehr kompliziert. Dimas ist 40 Kilometer entfernt, die Straße ist etwas besser, aber man braucht zwei bis zweieinhalb Stunden, um dorthin zu gelangen.

Die Realität ist hier so wie in ganz Kuba: Armut, Mangel, Benzinknappheit, fehlende Transportmöglichkeiten und extrem hohe Preise. Fast jeder hat ein kleines Feld, auf dem Reis, Mais, Tabak und anderes Gemüse und Knollenfrüchte angebaut werden. Immer, wenn ich durch die Umgebung spazieren gehe, habe ich das Gefühl, in die vorindustrielle Vergangenheit zurückgekehrt zu sein: Ochsenpaare mit Pflügen, Pferdewagen, von der Sonne gegerbte Bauern unter breitkrempigen Strohhüten.

Kirchlich gesehen ist die Diözese Pinar del Rio eine Herausforderung. Der Glaube ist hier vor allem dank der Großmütter erhalten geblieben, die sich um die Kirchen kümmerten und ihren Enkelkindern den Glauben lehrten, wobei sie ihr eigenes Leben, ihre Freiheit und ihre Rechte riskierten. Zahlreiche Menschen erzählen uns Geschichten von politischer und religiöser Unterdrückung, die manche mit Gefängnis oder dem Verlust von Rechten oder Privilegien bezahlt haben.

Atheismus wird weiterhin in den Klassenzimmern gelehrt, und obwohl die Kirche respektiert wird, spüren wir das prüfende Auge des Staates bei allem, was wir tun. Man kann nicht offen über politische oder soziale Fragen sprechen. Es gibt immer jemanden, der zuhört und bereit ist, den Behörden zu berichten, was man tut und sagt. In diesem Umfeld ist die Kirche eine leidende Gemeinschaft, die manchmal unter Unverständnis und Schwierigkeiten zu leiden hat. Es gibt nur sehr wenige Berufungen, und einige der jungen Priester haben die Bedingungen der Isolation und Unsicherheit nicht ertragen und mussten auswandern.

Die pastoralen Aufgaben sind die üblichen einer Pfarrei unter anderem mit liturgischen Feiern, Katechese, Jugendgruppe, Krankenbesuche und Caritas. In diesem konkreten Kontext wollen wir, nach mehreren Jahren ohne Priester, die Aktivitäten der Pfarrei nach und nach wieder aufnehmen. Unter einem kommunistischen Regime sind die erlaubten die Aktivitäten sehr begrenzt sind; sie müssen sich fast ausschließlich auf den religiösen Bereich beschränken und können fast nie im öffentlichen Raum stattfinden.

Gleich harte Lebensbedingungen für die Patres und die Einwohner

Kuba erlebt die schlimmste Krise seiner Geschichte. Sieben Jahre Kommunismus haben die Wirtschaft der Insel endgültig zum Erliegen gebracht. Die Lebensbedingungen sind sehr schwierig. Jeden Tag muss man sich auf den Weg machen, um zu überleben, und versuchen, einige Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs nach Hause zu bringen. Fast alle Arbeitsplätze sind staatlich, jeder arbeitet für die Regierung. Die Löhne sind lächerlich gering. Ein Lehrer verdient nicht mehr als viertausend Pesos, das sind weniger als zehn Dollar.

Zwar gibt es subventionierte Grundnahrungsmittel wie Reis, Öl oder Bohnen, aber die Preise für Fleisch, Fisch oder Kaffee entsprechen denen auf den europäischen Märkten. Manche haben nicht einmal täglich eine Mahlzeit auf dem Tisch, anderen fehlt alles andere. Es herrscht eine Atmosphäre der Verzweiflung und des Pessimismus. Die jungen Menschen denken nur daran, wie sie die Insel verlassen können, um eine Zukunft zu haben.

Hinzu kommt, dass man ständig in Ungewissheit lebt, wann es Strom gibt und wann nicht. In unserer Region beträgt die durchschnittliche Stromversorgung vier Stunden pro Tag, verteilt auf Tag und Nacht. Sobald es Licht gibt, stürzen sich die Menschen darauf, um zu kochen oder Wäsche zu waschen. Hinzu kommt eine absurde und demütigende Bürokratie, die die Menschen in einem Labyrinth aus Anträgen und Vorschriften verstrickt, die sie auf völlig ineffiziente Weise erfüllen müssen.

So gibt es beispielsweise Geschäfte, in denen nur mit lokaler Währung bezahlt werden kann, während in anderen Geschäften nur Dollar akzeptiert werden. Es gibt Produkte, die nur mit virtuellem Geld erhältlich sind, während andere den Betrag übersteigen, den man täglich von der Bank abheben kann. Manchmal gehen die Menschen von einem Ort zum anderen, um zu sehen, ob es in diesem oder jenem Laden etwas Fleisch oder Brot gibt. Manchmal stehen sie in endlosen Schlangen und warten darauf, Medikamente zu kaufen, die nur ein- oder zweimal pro Quartal in kleinen Mengen eintreffen.

Die Realität fordert einen jeden Tag auf unvorhergesehene Weise heraus. Wir sind an ein soziales, wirtschaftliches und politisches System gewöhnt, das dazu neigt, das Leben der Menschen zu erleichtern. Hier scheint es umgekehrt zu sein: Das Leben wird für einfache Menschen jeden Tag schwieriger, und der Staat erschwert es ihnen zusätzlich, indem er immer mehr Beschränkungen und Kontrollen einführt.

Diese Realität ist für uns eine große Herausforderung. Vor allem, weil sie uns persönlich betrifft, denn wir sind Teil des Volkes und haben keine Privilegien. Wir wissen, dass wir nie in derselben prekären Lage sein werden wie die Menschen, aber wir erleben die gleichen Stromausfälle, die gleiche Unsicherheit, die gleichen Schwierigkeiten, Lebensmittel oder Vorräte zu beschaffen. Jeder Tag ist eine Herausforderung.

Das macht uns verletzlich, gibt aber gleichzeitig unserer Anwesenheit hier einen Sinn. Die Menschen wissen das und helfen uns, alle möglichen Widrigkeiten zu bewältigen.

Schwierige Lage für die katholische Kirche in Kuba

Die Lage der Kirche ist nicht einfach. Seit über 60 Jahren wird praktischer Atheismus gelehrt, in den Schulen und auf den Straßen. Seit dem Besuch von Papst Johannes Paul II. vor mehr als 25 Jahren hat eine Phase der Toleranz gegenüber der Kirche begonnen. Derzeit arbeiten die Behörden mit uns zusammen, sie stellen uns eine bestimmte Menge Benzin zur Verfügung und bieten uns gewisse Hilfen an. Dennoch spüren wir immer die Kontrolle über alles, was wir tun. Die Aktivitäten der Kirche dürfen nicht über das rein Religiöse hinausgehen. Viele Menschen haben jeglichen Bezug zum Christentum verloren, was die Evangelisierung sehr erschwert. Hinzu kommt der große Einfluss der evangelikalen Sekten, die in allen Stadtvierteln zu finden sind, die uns nicht freundlich gesonnen sind.

Ein weiteres ernstes Problem, mit dem die Kirche konfrontiert ist, ist der Mangel an Berufungen. Es ist kaum möglich, eine angemessene Katechese und Jugendpastoral anzubieten, die zu einer Berufungsentscheidung führt. Zudem verlassen viele junge Priester das Land, sobald sie die Gelegenheit dazu haben. Die katholische Kirche ist eine leidende Kirche, die mit dem Volk leidet und für das Volk lebt. Die Bischöfe sind echte Hirten, einfach und engagiert, ebenso wie die meisten Priester und Laien. Das geweihte Leben ist ein Beispiel für Brüderlichkeit und Engagement, obwohl es in dieser ganzen Zeit stark zurückgegangen ist. Derzeit ist die Kirche der einzige soziale Gesprächspartner, der dem kommunistischen Regime die Stirn bietet und oft die immensen Versorgungslücken füllt, die der Staat nicht schließen kann oder will.

Sozialkantinen, Kindergärten, Altenheime, Verteilung von Medikamenten: Die Kirche unternimmt viele Anstrengungen, um die schwere Krise zu lindern, in der diese Gesellschaft lebt. Die Menschen wissen das und haben daher großen Respekt vor uns.

„Die Menschen sind das wahre Kapital“

Die Menschen in Kuba sind im Grunde genommen gut. Wie alle, die gelitten haben, sind sie immer bereit zu teilen und denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Wir könnten uns nicht mehr zu Hause fühlen. Die Menschen geben sich alle Mühe, damit es uns gut geht. Jeder nimmt dich in seinem Haus auf, auch wenn er nicht gläubig ist. Die Menschen sind das wahre Kapital dieser so geschundenen Gesellschaft.

Sie geben uns das Gefühl, zu Hause zu sein, und motivieren uns, unsere gerade erst begonnene Arbeit fortzusetzen. Das Engagement der Christen ist bewundernswert. Sie haben die Pfarrei in Zeiten aufrechterhalten, in denen es keinen Priester gab. Keine einzige Aktivität der Pfarrei wurde in dieser Zeit eingestellt. Das sagt viel über den tiefen Glauben dieser Menschen aus.

Wie die Herz-Jesu-Priester das „Sint unum“ übersetzen

Die dehonianischen Werte werden in diesem Teil der Welt ganz anders gelebt. Zweifellos erhält das Ecce Venio, also die Haltung Jesu, seinen Körper und sein Leben vollständig hinzugeben, in Kuba seine volle Bedeutung. Jeder Tag ist eine Übung in Verfügbarkeit, in der Bereitschaft, sich inmitten von Schwierigkeiten und Entbehrungen dem Willen Gottes zu öffnen.

Vorher festgelegte Pläne, Planungen oder Projekte nützen hier wenig. Man muss dankbar sein für alles, was gelingt. Das Sint Unum wird auf zweierlei Weise gelebt, als Sehnsucht und als Entdeckung. Eine durch Ideologie zerrissene Gesellschaft, in der die meisten Menschen sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie sich von ihren eigenen Nachbarn ausspioniert fühlen; die Situation von Familien, die durch das Drama der Einwanderung getrennt sind, das Scheitern von Lebensprojekten aufgrund der sich ständig verschlechternden Lage – all das verlangt nach Wiedergutmachung und einem Gemeinschaftsgefühl. Die Menschen brauchen Zugehörigkeit und reagieren deshalb auf unsere Aufrufe mit einem echten Verlangen nach Einheit. Für mich ist dies eine Entdeckung, eine Erfahrung des Sint Unum, die ich bisher noch nie gemacht habe.

Grenzen und persönliches Lernen

Ich stoße nicht auf allzu viele Grenzen – eher auf Herausforderungen eines Lebens, auf das ich nie vorbereitet war. Ich komme nicht vom Land und kann viele Dinge nicht, die hier notwendig sind: Dinge reparieren, einen Garten bewirtschaften, Essen zubereiten oder Situationen lösen, mit denen ich noch nie konfrontiert war. Von den Menschen erfahre ich nichts als Dankbarkeit und Freundlichkeit. Das persönliche Lernen ist umfassend. Ich musste lernen, Motorrad zu fahren, Kohle anzuzünden, ein Kabel für eine Verlängerung zu verlegen, ich war nie Pfarrer und jetzt muss ich mich zusammen mit meinen Brüdern aus der Gemeinde um eine Pfarrei kümmern.

Manchmal fühle ich mich ein bisschen nutzlos, ich war immer ein Stadtmensch und ziemlich ungeschickt mit meinen Händen. Aber dieses Gefühl der Unsicherheit lehrt mich auch, geduldig zu sein.

Ohne Geduld kann man in Kuba nicht leben.

Die Mission kann Wurzeln schlagen

Ich glaube, dass allein schon die Anwesenheit in Mantua ein Erfolg ist. Darüber hinaus kann man hier keine Erwartungen oder Pläne haben. In einem Jahr würde es mich sehr freuen, wenn wir drei weiterhin so begeistert wären wie jetzt, den Alltag mit diesen Menschen zu leben, ohne dem Pessimismus oder der Müdigkeit zu erliegen. Wenn wir darüber hinaus noch ein paar Sonnenkollektoren und ein paar Hühner mehr im Hühnerstall hätten, wäre das wunderbar.